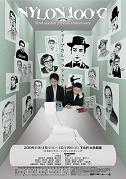

なんというか…とてもやるかたない芝居なのだった。劇団15周年記念作品にしてこの内容、とりわけ「ここ」を描いてしまってよいのだろうか。

バブル華やかなりし頃。劇団や恋人との様々な確執に耐えかねて、郊外のサナトリウムに逃げ込んだ座付作家をめぐる物語は、笑い至上主義を押し通そうとする意固地な感情と、世間への顕示欲を含めた「俗」への望みという、どうにも折り合わない二つの感情の葛藤が、なんともやるかたない感情を運んでくる。

一方で、同じサナトリウムに暮らすピークを過ぎた喜劇人の物語がサイドに控えていて、こちらもこちらでまた、とてもやるかたない思いが込み上げてくる。

天才芸術家と呼ばれた人々に見受けられる「芸術至上主義」は時に、自身の人生のみならず周囲の人間を巻き込んでいく。そのことで芸術作品に対する評価が落ちるかと言えばむしろ逆で、「天才だから仕方がない」という諦めにも似た評価?を経て、「だからこそあの人の芸術はすごいのだ」といった強化作用を及ぼすことさえもある。

でも、これがコメディアンや喜劇作家の場合はどうなのだろう?全てを笑い飛ばすことを良しとする人間を、人はどのように捉えるものか?

もちろん自分だけが分かっているなんて青臭いことを言うつもりはないので、自分も含めてのことなのだけど、この話を観て感情移入なり思い入れをまっすぐに抱く観客がどのぐらいいるものなのか。

喜劇が上演されるたび劇場を満たしていた「さあ笑わせなさい」という雰囲気が、ここ数年では多少なりとも弱まって来ている気がする。それはもしかすると、笑いの種を舞台に求める人種が少なくなっているのだという、それはそれで恐ろしい事実を想起させなくもない。

少なくとも、ケラの芝居に足を運ぶ人々が作る場の雰囲気が、そういうものを求めなくなってきているのだな、と考えたいのだけど(そしてそれはケラが長年かけて徐々に作り上げてきた場なのだと思うのだけど)、そうした場の在り方が、ケラをしてこの挑戦をさせているのかもしれない。小劇場ブームの時代はもうある意味時効だ…と言わんばかりに。

だがこの芝居で最も恐ろしいのは、主人公の作家が「書けなくなった」のか、それとも「書くべき才能がありながら書かずにいる」のか、はっきりと描かれていないことではあるまいか。「ここから先は描いてはならない」という、なんというか恐ろしい心のブレーキのようなものがあるように思う。それは、この先を書いても観客のどこにも行き場がないと考える、作家の内面にある境界のようなものか。

もしやこれは、喜劇好きの誰の胸にも去来する二つの感情、独善的で冷徹とも見える「トンガった笑いの無条件な肯定」と、晩年を迎えたコメディアンに対する愛情、これら二つの本来相容れない感情を、同時に満たそうとする試みではあるまいか。

前者に従えば、後者は時代錯誤の一言で片付けられてしまうかもしれない。一方で、後者に対する思いやりは、前者に対する裏切りともなり得る。水と油の関係にある二つの観点を、笑いという大きな風呂敷で包み込んでしまおうとする企図…。

といったまとまりのない考えは、ホワイトチームを楽しみにすることにして、それまで頭中でグルグルと巡らしておくつもりだ。

鑑賞メモ

本多劇場

コメント